「SNUG Journal」 へようこそ!

「 対話の場づくり屋 SNUG」にまつわる情報や活動内容、対話の場づくりに関するトピックを毎週金曜日にお届けします。ライターはSNUG代表の 長谷川友子です。

今週は日曜日の発行となってしまいました。今回は第38号です。先週の九州出張などを経て私自身に大きな心境やビジョンの変化がありました。ですので今日はこのSNUG Journalの読者の皆さんに今の私の考えなどをお伝えします。漫画「たいわのふしぎ」もあります。ぜひ最後までお読みくださいね!

今週のSNUGの動きは?

今週は業務連携しているプロジェクトのワークショップを考えたりミーティングをしたり。そして新たなインターン生とのやりとりがスタート!

北海道ジェンダー・ベースド・プラットフォーム構築事業のミーティングで役割分担と事業名普及のための名称が決定。発表できる日も近いはず!これから始まる札幌市子ども議会のユースファシリテーター研修プログラムも検討したりと頭がぐるぐる。

こうして書くとなんだか順風満帆に見えなくもない…?しかし。

仕事すること、休むこと、そうじゃない自分の生活などについて

先週のブログの「休むこと」について、匿名希望の読者さんからこんな声が届きました。

今回のブログは、あたかも休むことをタスクかのように「こなしている」ような記述が見られた。休みというものを履き違えていると感じました。

前回のブログで私はこう書いていました。

前回ブログで休息大事と書いたので、有言実行。今週もきちんと二日休んでみるチャレンジ決行。ちょっと難しかった。

…たしかに。休むことに「きちんと」もなにも…と今読んでいて思います。

前々回第36号からこの「SNUG Journal」では働くことだけでなく「休む」ことについて触れるようにしています。「仕事すること」は論じやすいテーマだと思います。でも「休むこと」もともに考えていかないとみんなが健康に生きていけません。それでここSNUG Journalで「安む」ということをささやかながら机上に乗せたかったのです。

…が。確かに休むことをタスクのように捉えていたのも事実。私の「休み観」の答えや主張はまだ全然確立していません。でもこうして指摘されたりしながら、少しずつ自分らしい休み方を獲得していきたい。そして休むことも発信することで「仕事すること至上主義」の価値観から少し距離を取り、誰かに何か影響を与えられたら…なんて思っています。でもまだまだ試行錯誤中。

長い人生だから、働くことだけでなく「休む」こともみんなが話しやすくなるといいなと思っています(ぜひ一緒に考えましょう)。

最近思うこと「あなたらしく」「自分らしく」って?

最近インターン生と話している中でこんな声がありました。

あなたらしくいていいと言われても、具体的にどのようにしていいかわからない、と。はっとし、腑に落ちました。「自分らしく」「あなたらしく」という言葉はここ最近聞く機会が増えたように思います。

ここでいう「自分らしさ」とは自分を対外的に評価する「自分のキャラづけ」や「自己ブランディング」のことではありません。私がここでいう「自分らしさ」とは…なんだろう?規範やルールではない一人ひとりの姿のことかな、なんて考えましたがなんだか難しく響いてしまう…。

具体的に自分らしさについて理解している人、言葉にして伝えられる人ってどれくらいいるのだろう。

私はインターン生と話しながら、私は「自分らしくいる練習」をさせてもらう時間や場所があったのだこいうことを思い出しました。

「自分らしく」「あなたらしく」と言うのならその練習の技法やメソッド、学び、時間や場が必要だと感じました。そのためには何が必要なんだろう?と考えています。

これからのSNUGのビジョン:「対話主流化」に向けて

先週福岡に行き、現地のリーダーたちとの対話を通じて「ジェンダー主流化」について考えました。「ジェンダー主流化」とは、「ジェンダー平等の実現や、エンパワーメントの促進を実現していくために、あらゆる分野とレベルにおいて、ジェンダー視点に立ち、ニーズの把握や影響を評価していくプロセス」*1です。

SNUGは今インターンも増え始め、ともに学び合い行動する仲間に恵まれています。もちろん今までもたくさんの方に助けられながら活動してきましたが、同じ「SNUGとして」の視点で活動できる方々が増えたことは私にとって大きな希望であり変化です。

そしてふとSNUGのやりたいことが言葉になったのです。それが「(公正な)対話の主流化」。

ジェンダー主流化の定義をもとに「対話主流化(仮)」をつくるとしたら、こんなイメージ。

「公正で持続可能な社会の実現や、一人ひとりのエンパワーメントの促進を実現していくために、あらゆる分野とレベルにおいて、公正な対話の視点に立ち、ニーズの把握や影響を評価していくプロセス」

私が「ファシリテーターをしています」と説明すると、「どんなテーマを扱うの?」「どんな人たちをファシリテーションするの?」と訊いてもらうことがあります。

そのときにいつも考えていました。SNUGの現場はどんな現場だろう?と。加えてどんな場にいたいのだろう?と…。

最近私は「ジェンダー主流化」という言葉を通して「あらゆる分野とレベル」に「公正な対話の視点」が必要だと考えていることに気づきました。今ここに書いていることは途方もないことに思えるかもしれません。いいんです、途方もなくて。

実は私はこうして発信する際、また公の場に出る際は途方もないことを言わないように、確実にできることを発言するようにかなり気をつけていたことにも気づきました。

対話の場で「できないかわからなくてもやってみよう」と呼びかけながら、私がそれをできていなかった。「ジェンダー主流化」がジェンダー平等な社会のプロセスであるっように、SNUGが考える「(公正な)対話の主流化」もプロセス。だとしたら今どう思われようと、どんなことがあろうと、ありたい姿を見据え(怖がらずに)言葉にして伝えていく必要があると思いました。

SNUGのビジョン:「ファシリテーションのブランド」になりたい

もう一つずっと考えていたことをここに書きます。「SNUGは今後どうなりたいの?」と聞いてもらうことがあります。法人にしたいの?事業を拡大したいの?それとも…?

この問いにはシンプルな答えがあります。SNUGは「ファシリテーションブランド」になりたい。「対話の場づくり」の「ブランド」になりたい。

究極的に私が目指すことは団体拡大でも事業拡大でもありません。対話の場づくりがブランドになるには、まず対話自体が主流になる必要があります。そうして対話がたくさん起きたら、今度はその中でより何かに特化した対話の作り手(ファシリーテーターやコーディネーター、トレーナー)の存在が必要とされるはず。

SNUGは対話が主流化した社会の中で「SNUGとコラボしたら公正な対話の場づくりが実現するよね」「ああ、あのターコイズのロゴのこと?」と言われたい。

ブランドに関する書籍*2には「どのような感覚刺激でも独自のブランド資産になれる可能性を持っている」と書いてありました。だったら対話の場だって、ファシリテーションだってブランドになれるはず。

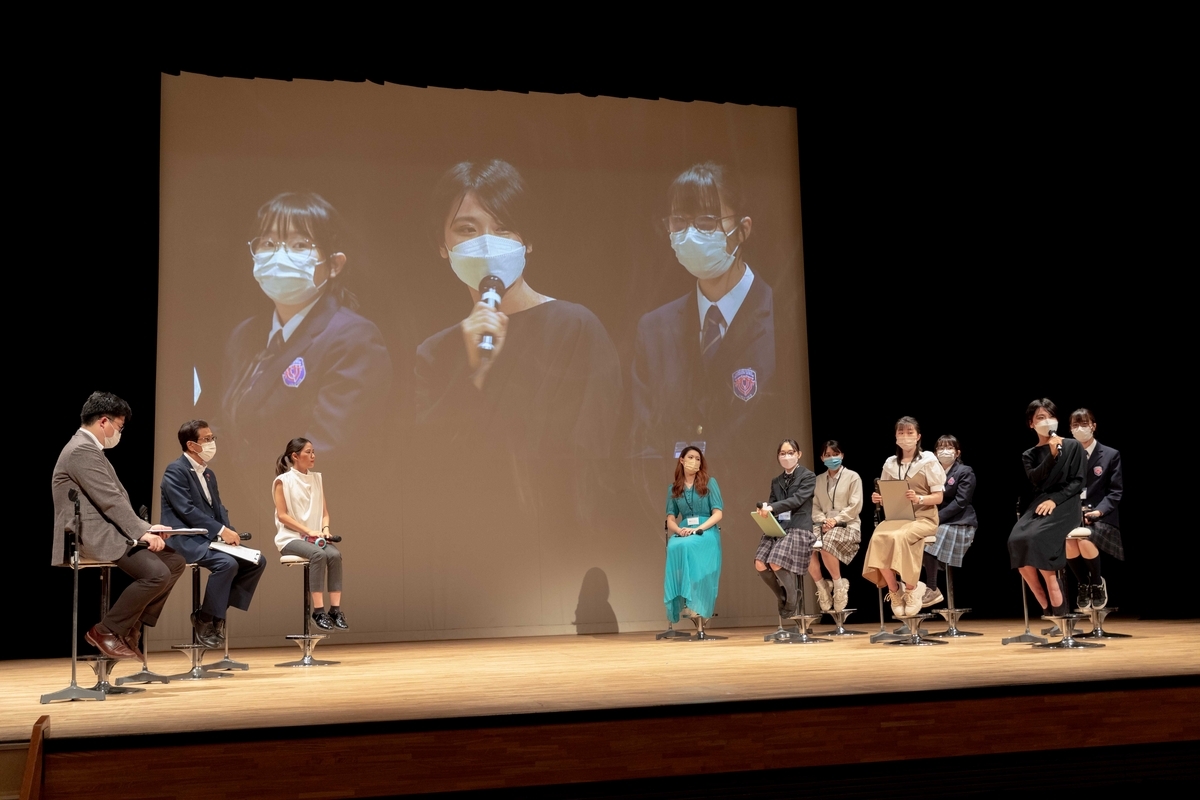

過去の写真を並べてみました。これからどんなふうに変化していくかな。なんだか楽しみです。一緒に楽しがって(?)くれたら嬉しいです。そして皆さんとぜひ対話主流化に向けて行動したいです!

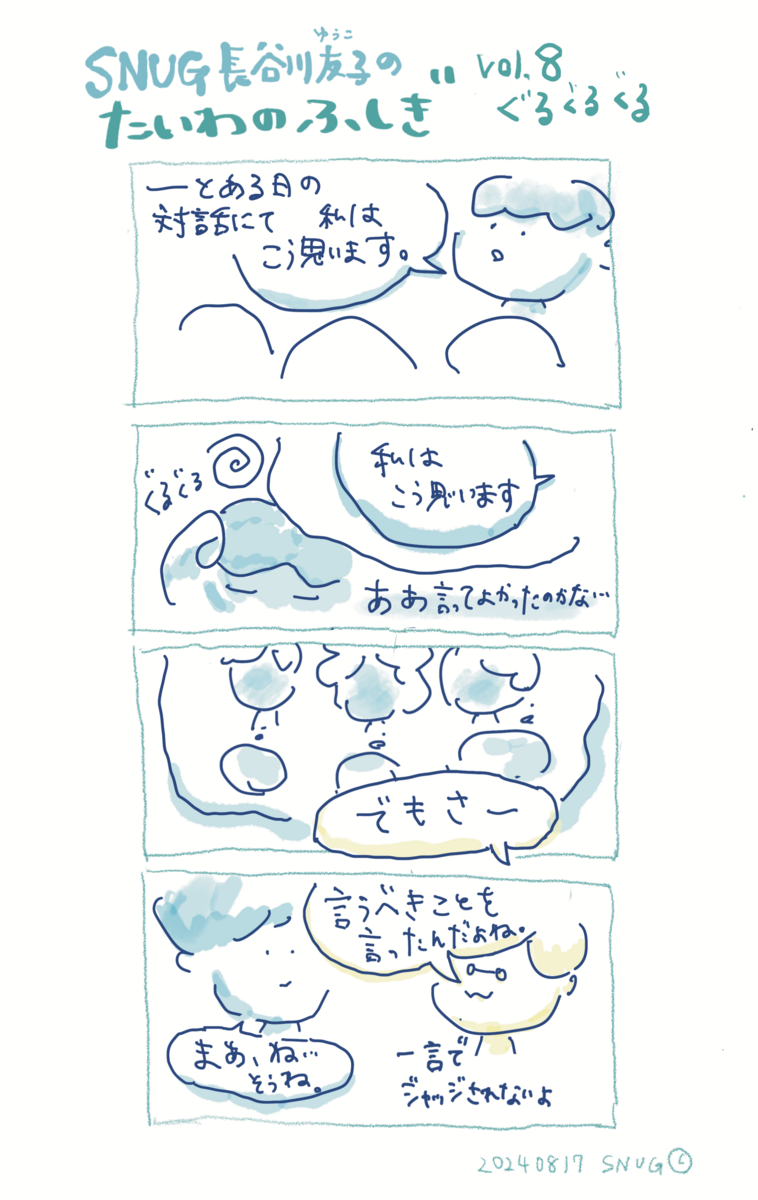

SNUGオリジナル漫画「たいわのふしぎ」

4コマ漫画「たいわのふしぎ」を連載中。漫画を通して対話で起きることや可能性などを少しずつお伝えしていきます!こんなこと、皆さんもありませんか?

結び

さて今回は私長谷川友子の考えについて書いてみました。今週のSNUG Journalはいかがでしたか。

書いていて自分が思っていても言っていない、伝えていないことがたくさんあるのだということに気づきました。そして書くことで言葉が自分のものになっていくような気持ちがします。それがなんだか不思議な気持ちです。

先日友人でもあり素敵なアーティストでもあるクマガイコアさんにお会いしました。SNUGのロゴの制作者です。今の私を絵に描いてくれました。

コアさん、ありがとう!なんだか不思議なドアのようで心強いです。

これまで出会った方にもこれから出会う方にも感謝を込めて、このSNUG Journalは終わりにします。読んでくれてありがとうございます!

では来週、ここSNUG Journalでお会いしましょう。

2024年8月17日(土)夜

対話の場づくり屋 SNUG

代表 長谷川友子