「SNUG Journal」 へようこそ!

「 対話の場づくり屋 SNUG」にまつわる情報や活動内容、公正な対話の場づくりに関するトピックを毎週金曜日にお届けします。ライターはSNUG代表の 長谷川友子です。

11月ですって、ねえ。私は今週じゃっかん体調を崩していまして、生活が詰んでいました。ということで米を炊き始めてブログに取り掛かっています。

今回は第48号。先週行われた札幌市子ども議会第2回委員会、岩見沢教育大での授業についてお知らせします。そして、今週雑誌『群像』の中の衝撃作、町屋良平の批評(創作?)を引用しながら私の「分かりやすさの拒否感」についても書いてみました。

オリジナル漫画「たいわのふしぎ」コーナーもありますので今週もぜひ最後までお読みくださいね。

今週、先週のSNUGの動きは?

先週の土曜日は令和6年度札幌市子ども議会の第2回委員会のファシリテーターをしていました。月曜日は岩見沢教育大学へ授業をしに出かけました。実は水曜日、木曜日とじゃっかん体調を崩しており今日で本調子に戻りました。

これから関わるお仕事の事務仕事も進行中。お見積り、請求書…そして確定申告へと向かう…。

あの市川房枝も「運動は事務の堆積なり」という言葉を残したらしい。こうして人前に立たせていただくことが多い私ですが、私はよい仕事は事務で決まると言い切っていいくらい事務を信じています。

「ロジ、大事」という信念を多くの人と話してきました。が、つい先日まで「ロジスティクス」のことを「ロジティクス」とずっと言い間違えていたことが判明。偉そうな態度で言い間違え続けていました…心当たりのある方、ごめんなさい。

「ロジ『ス』ティクス」です。お詫びして訂正します。

そして終えた衆議院選挙と『ザ☆ピ〜ス!』の歌詞*2の聞き間違え

投票所までは「選挙の日って/ウチじゃなぜか/投票行って外食するんだ」でおなじみモーニング娘。の『ザ☆ピ〜ス!』を聴きながら向かいました。

聞き漏らしがちな1番の早いパート「奇跡見たい/素敵な未来/意外な位/すごい恋愛」のところ、今回の選挙で聴き返すまで、「奇跡みたい(な)/素敵な未来」かと思っていました。が!「奇跡(を)見たい」という歌詞だったのかわかり、ウン…主体的!!

2番の「個性を出す/異性を奪取/普通をwash/速攻でdash」もすごい。もちろん奪取するのは同性かもね。

しかしまともにこの曲を聴くと泣けてしょうがないのでおすすめしません。「道行く人が/親切だった」「愛しい人が/正直でした」「あ〜いとしいあの人/お昼ごはん/なに食べたんだろう?」それが「ザ☆ピ〜ス!」。

この曲の素晴らしさについての議論は枚挙にいとまがないですが、ここであえて論じるなら「Everybody get up」と「デリバリピザ」で韻踏んでるつんくの言語感覚凄まじくない?*3

本題に戻って…ファシリテーターを務めている札幌市子ども議会は第2回目が終了!子ども議員とユースファシリテーターが活躍中。

札幌市子ども未来局主催「令和6年度札幌市子ども議会」の第2回委員会が終了!子ども議員の皆さん、ユースファシリテーターの皆さん、お疲れさまでした!

先日の様子を少しだけここでお伝えします。今回第2回委員会では札幌市政を知り、グループで提案の基礎となる「提案づくりシート」を子ども議会、ユースファシリテーターで話し合いながらつくりました。

活躍するユースファシリテーターたち!

2回の研修を受けて全回委員会から現場入りしたユースファシリテーターの皆さん。子ども議会の声を聞き、問いかけ、現場で提案する。大活躍でした。

ファシリテーターから「ちょっとこれユースファシリに任せていいですか?」ということが現場を重ねるごとに多くなっています。一緒に現場にいることができて嬉しいし、私もたくさん学んでいます。

北海道教育大学岩見沢校で3回連続の授業「世界で起きていることと私たちとのつながり:対話の意義と可能性」のゲスト講師をしています!

先週に引き続き、北海道教育大学岩見沢校 芸術・スポーツビジネス専攻1年生を対象とした授業「政策学概論」内の連続授業のゲスト講師を務めています。

今回はゲスト講師としてThe Climate Reality Project ジャパンからエンゲージメント・コーディネーターの渡辺由希さんをお迎えし二人で授業を実施。

渡辺さんには気候変動の基礎知識に加え「気候正義」や「気候脆弱性」まで含む40分のご講演をいただきました。

少しでも我々を身近に感じてもらおうと渡辺さんへのミニ・インタビューも実施し、学生の皆さんには講演する方の背景も知ってもらえるよう授業を設計してみました。

渡辺さん、ありがとうございました!そして学生の皆さん、最終回もどうぞよろしくお願いいたします!

明日は札幌市円山動物園でのタウンミーティング企画にファシリテーターとして関わります!

さて、タウンミーティングという名前のワークショップがジワジワ広まっています。今回は札幌市円山動物園と環境省北海道環境パートナーシップオフィス(北海道地方ESD活動支援センター)が主催する企画のお知らせです。私はファシリテーターとして皆さんとご一緒します。epohok.jp

…といいつつ第1回目は明日でお申し込みは締め切ってしまったそうなので第2回目「気候変動・生物多様性タウンミーティングin円山動物園 第1回『アムールトラ・ユキヒョウ編~寒帯林・高山帯で何が起きているのか~』」をお楽しみに…!

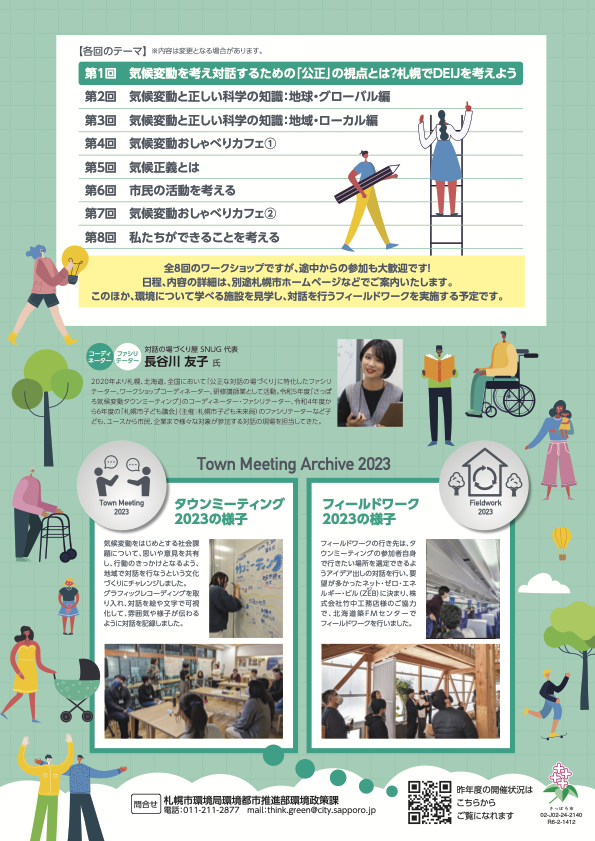

さっぽろ気候変動タウンミーティング2024の参加者を募集中!第1回目からDEIJ、攻めてます。ぜひお気軽にお申し込みください!

さてこちらも引き続きご案内です。

このさっぽろ気候変動タウンミーティング2024の初回のタイトルは「気候変動を考え対話するための『公正』の視点とは?札幌でDEIJを考えよう」。

講師は公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーグループリーダーの長島美紀さんです。

このタウンミーティングは対話→講義→対話という講義を対話でサンドイッチするちょっと斬新な(?)形式で実施します。

今年度は「公正っていったいなんだろう?」と考えるところからこのタウンミーティングはスタート。このタウンミーティングに気候変動の知識やご経験は必要ありません。どなたでもお気軽にご参加くださいね。

「気候変動を考え対話するための「公正」の視点とは?札幌でDEIJを考えよう」

日時:2024年11月10日(日)14時00分~17時00分

場所:さっぽろテレビ塔 2階しらかば・あかしあ(中央区大通西1丁目)

講師:長島美紀さん(公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン アドボカシーグループリーダー)

お申し込み:こちらから!

今年はユースファシリテーターとともにお待ちしております!

昨年度の様子はこちらからご覧ください。

町屋良平による批評プロジェクトで書かれた「分かりやすさ」の衝撃

イロイロあって小説が書けなくなった町屋良平は自らを批評家として立て「批評とも創作論とも言いきれない散文を書き継いでいく」プロジェクトが始動しています。

別にここで書かなくてもいいとも思うし、書かないといけないとも思う。もちろん対話の場づくりと文学、小説は別である。一方、「既存の言語」を必要とするということにおいてはつながっている(もちろんほかの多くのことも)。

ということで文学とファシリテーションを横断して語る場というのはそうそう多くはないだろうからここで触れることにしてみました。

最近(無意識的にも)感じてきた私の「分かりやすさへの拒否感」について、町屋良平の言葉を借りながらここで触れてみたいと思う。

ファシリテーター的私が衝撃を受けたのはこの箇所。

文章が分かりやすいというのはたいてい、せいぜい十二歳〜十七歳にも理解ができる社会性において分かりやすい言語の範疇という程度の条件に過ぎず、しかもそれは書き手が勝手に読者(この読者の中には書き手も含まれる)のその能力を想定し、宛がうという過程を経る。読者の読解力(という名の社会性)を見積もることなしに、小説の「分かりやすさ」はない。そうしてその若者らの大人に近い部分、社会性の部分に配慮しているわけだが(中略)若年層が資本主義に適応することの早熟化が見受けられる昨今、(中略)つまり分かりやすい文章というのは、その自覚がなくとも人間を、とくに若年層を既存の社会制度に押し込める性質をもつ。*4

ここで書かれている「分かりやすさ」には「小説の」とあるが、例えばどうだろう。我々は社会やそこで起きている問題の複雑さを「自覚なく」「分かりやすく」していないか?

分かりやすくするというのは、この現実、この社会と折り合いをつけるということだ。すでにあるものと結託し、抵抗をそこそこに工夫して、優れた読み手であると信じなくともなるべく取り零さないようにして。(中略)だからそれを選ぶならばその決断を経て、初めて小説を分かりやすくすべき。先に書いた通り、新規性を感じない面白くない小説もまた読みやすい。*5

いや折り合いをつけることが悪いと言っているわけではない。無自覚に、無意識に「分かりやすく」していないか?と問いたい。

たとえば若年層に何かを「教える」際。「教育する」際。登壇する際。町屋の言葉を借りるなら、「それを選ぶならばその決断を経て初めて」そのコンテンツを「分かりやすくすべき」。

…ということをここで言いたかった。わかりやすいビジョン、キャッチコピー、謳い文句が増えた(と思う)。しかし町屋のいう若年層、私がいうユース世代と関わる私(たち)はこの批評を読んで自らをどう思うのか。

はい、書けて満足です。町屋良平をこれからもウォッチします。

SNUGオリジナル漫画「たいわのふしぎ」

4コマ漫画「たいわのふしぎ」を連載中。漫画を通して対話で起きることや可能性などを少しずつお伝えしていきます!今日はオンライン対話の様子を。

結び

さて今週のSNUG Journalはいかがでしたか。さて今日はなんだかたくさん書いてしまいました。明日は円山動物園でのワークショップ!どんな方にお会いできるのか、どんな対話になるのか全く予想がつきません(対話を予想をしようと思わないけれど…)。

書いているうちに米も食べ終わりました。あとはラップで包んで冷凍しなくちゃ。ということで終わりはさらっと、また来週このSNUG Journalでお会いしましょう!

2024年11月1日金曜日

対話の場づくり屋 SNUG

代表 長谷川友子