はじめに

こんにちは。対話の場づくり屋 SNUG代表の長谷川友子です。このレポートではSNUGのオリジナル企画「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」の様子をお届けします。

このイベントのレポートを通して、対話の場づくり屋 SNUGやSNUGのメンバーについて知っていただけると幸いです。

「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」に至るまでの少し長い経緯

まずはこの企画の経緯についてお伝えします。

(1)これまでのSNUGのスタンス

SNUGは、活動を始めた2020年ごろから現在まで自主企画を最小限にして活動してきました。その理由は、地域で「対話の場づくりを仕事にしたい」という考えからでした。

「対話の場づくりを仕事にする」ために、私はまず地域にニーズを作ることが重要だと考えました。幸い、依頼に基づいて仕事をする「クライアントワーク」を大事に活動することができています。しかしその一方、自主企画を最小限にすることになっていました。

(2)SNUGの体制、メンバーの変化

2020年から活動を始めたSNUGのメンバーはこれまで流動的でしたが、基本的に一人か二人という時期が長く続きました。転機となったのは2024年で、現地で活動できるメンバー(かつては「インターン生」と呼んでいました)の数が累計6名になりました(辞めたメンバー、お休み中のメンバーも含みます)。これまでのSNUGのあり方を変える出来事でした。

また、かつて札幌でインターン生として活動しており、現在は道外に住むメンバー2名がオンラインを通じて活動することになりました。

(3)メンバーからの声と自主企画の必要性

SNUGメンバーをはじめとするユースから「ファシリテーションやグラレコをもっとやってみたいけれど、学んだり実践できる場が少ない」という声をたびたび聞いてきました。

SNUGとして「対話の場づくりの仕事」のほかにWebサイト、instagram、SNUG Journalなど「仕事自体の発信活動」を続けてきましたが、メンバーが集った今だからこそ、そして活動を続けて5年経った今ならクライアントワークと並行して自主企画をしながら対話の場をつくる必要性を感じました。

(4)SNUGは「対話の場づくり屋」から「ファシリテーションブランド」へ

自主企画に至った理由として、長谷川の「SNUGはファシリテーションのブランドでありたい」という野望が強くなったことも挙げられます。

ファッションのブランドは、展示会やショーを通じてシーズンごとにそのブランドの新作をお披露目する慣習があります。このスタイルに着想を得て、SNUGもブランドとして、シーズンごとに自ら対話のスタイルを発表したいと考えていました。

そんな経緯を経て…

長谷川の野望、メンバーたちのやりたいこと、今の対話における課題などについてSNUGメンバーで対話を重ねた結果、記念すべき第1回目としてSNUGというブランドをお届けする不思議な時間となるよう「対話の場づくりの『祭典』」としました。

そして対話をどこか遠くで起こるものではなく自分たちの身の周りにあるものとして素朴に考えたいという思いから「〜対話は俺らの街の中に〜」という副題がつきました。

(ちなみに「俺」は「オレ」と読んでも「ウチ」「わたし」と読んでもよいということになりました。)

「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」のメインビジュアル

このビジュアルはグラフィティ(公共の場所に描かれる落書き)をモチーフとして作成しました。グラフィティの「権威への抵抗」や「抑圧された声を表現する手段」*1がSNUGが特化している「公正な対話の場づくり」の考えと似ていると考えたからです。

このビジュアルはDM(ダイレクトメール)として広報に使用したほか来場者にもお配りしました。

「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」の準備の過程

この企画の準備は、SNUG JournalやSNUGのInstagramなどで意図的に公開してきました。イベントは過程と成果という二つの視点から考えることができるでしょう。

企画の過程は内部にとどめることが一般的です。しかしSNUGとして関わる現場で「何かやってみたいけれど、どうしていいかわからない」という声を多く聞いてきました。

そこでこのイベントのプロセスを公開することで、対話の場づくりをするイメージを少しでも持っていただければと考えていました。

この企画のプロセスは過去のSNUG JournalやInstagramに公開していますので、ぜひご覧ください。

「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」イベントの様子

ここからは、当日の様子のレポートをお届けします。

タイトル:「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」

日時:2025年4月27日(日)14:00~17:30

場所:bokashi Base

対象:当企画に関心のある方

参加者数:25人

開場〜スタートまで

このイベントは「対話の場づくりの祭典」ということで、開場してからイベントがスタートするまでの間、来場者にSNUGを知ってもらえるようなブースをご用意しました。

・SNUGのロゴ作成者、クマガイ コアさんによる作品のミニ展示ブース

SNUGのロゴを作成したのは旭川在住のアーティスト、クマガイコアさん。コアさんの作品のミニ展示を行いました。

・コアさんによるSNUGオリジナルキャラクター「SNUGん」の描き方講座ブース

コアさんはSNUGのキャラクター、「SNUGん」の作者でもあります。会場ではコアさんに「SNUGん」を描く様子を実演してもらったり、来場者とともに「SNUGん」を描くコーナーを設けました。

・SNUGメンバーが日々の学びを書き留めたノートの展示

SNUGメンバーが日々の学びを書き留めているノートの展示も行いました。このイベントの過程での学びも記されています。

SNUG DAYスタート!イントロダクション

まずはイントロダクションとして、ご来場の皆さんに向けてSNUGメンバーからのミニメッセージ、そしてこの会の目的や考えたいことをお伝えしました。

このイベントの目的は、SNUGメンバーの現在をみなさんにお届けすることで新しい対話のスタイルを一緒に模索するということ、そして私たちの街にある対話の「当たり前」を問い直すことです。

その後、「ここに集まった私たちの『話しやすさ』は同じではない」という認識のもと、多様な背景の来場者が安心して対話にトライしていただくためのグランドルールを説明しました。

次に、対話の練習を兼ねたグループでのチェックインを実施。来場者一人ひとりが今の気持ちを共有し、安心して対話するための準備の時間でもあります。

第1部「Hello,SNUG.」

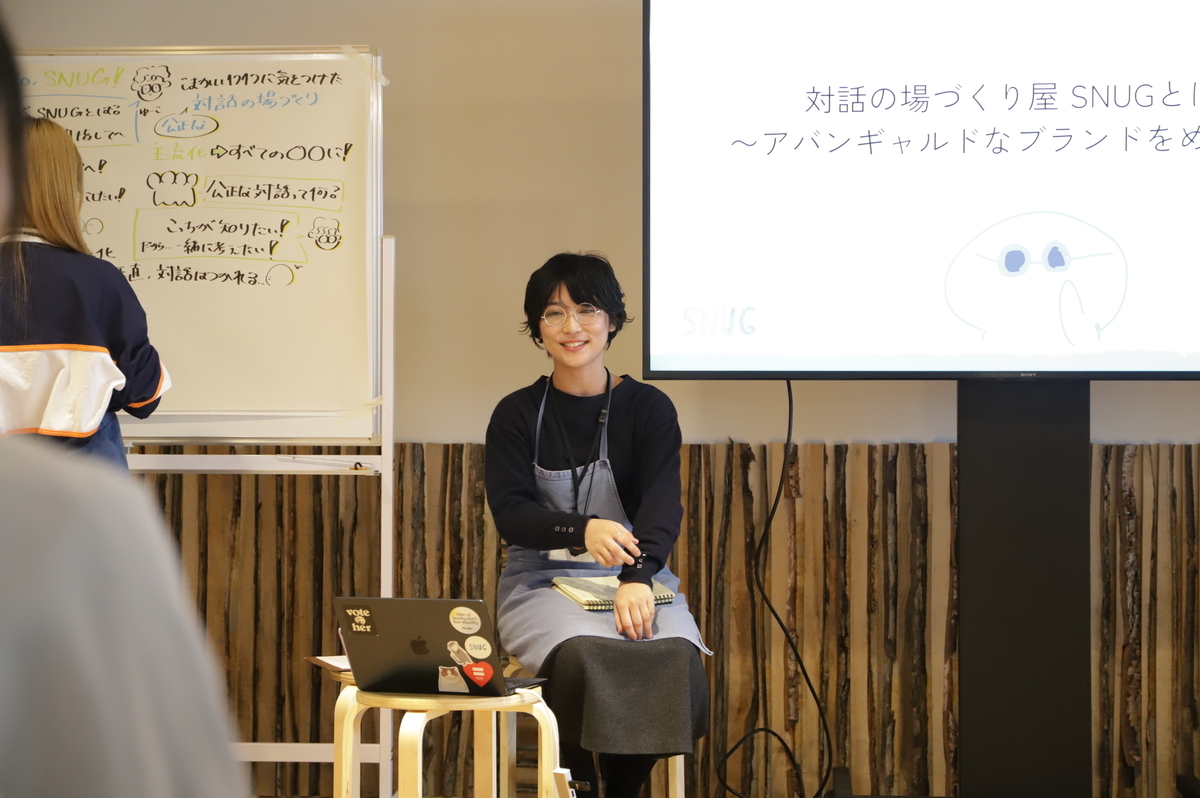

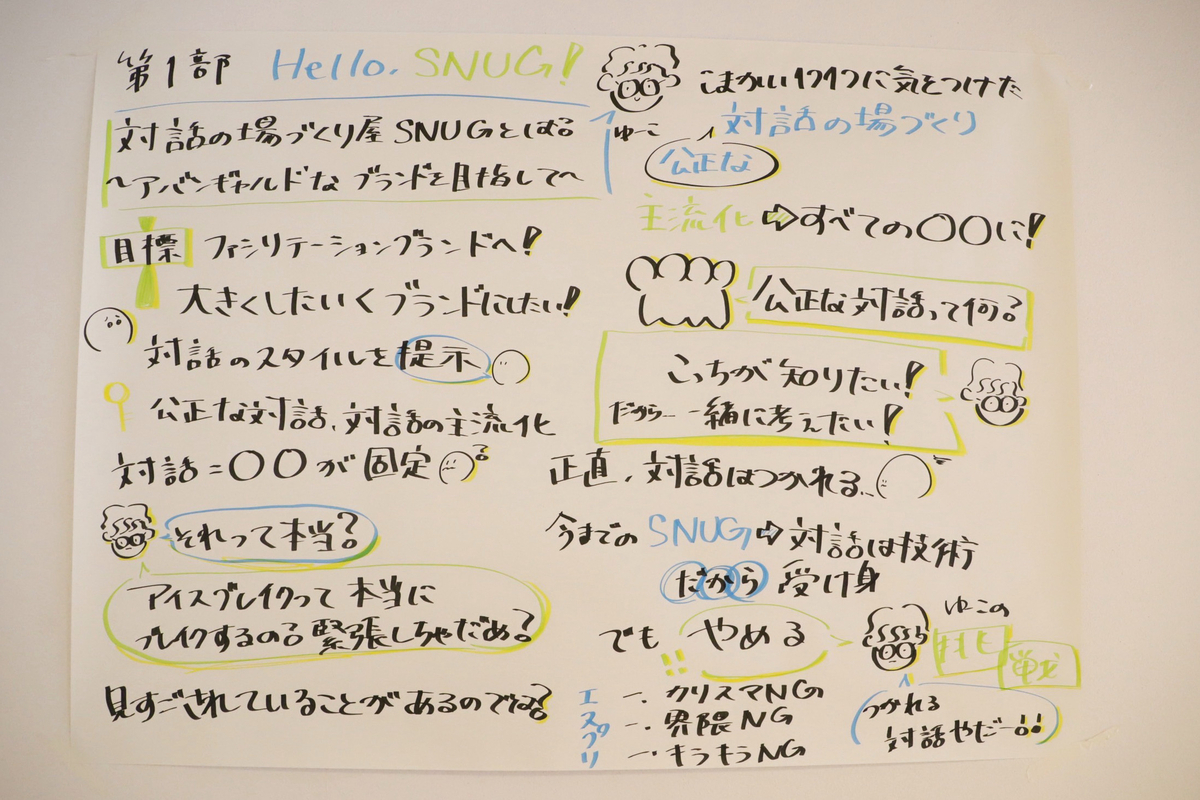

この時間の最初は、代表の長谷川友子が「対話の場づくり屋 SNUGとは?〜アバンギャルドなブランドをめざして〜」というタイトルの基調講演から始まりました。

今まで長谷川はファシリテーター養成研修や大学のゲスト講師など、仕事として「技術や知識を提供すること」はしてきましたが、「自身やSNUGのこと」について語る機会はこれまであまりありませんでした。そこでこのイベントでは長谷川が考えている「今」を来場者の皆さんにお伝えしました。

まずは、SNUGはファシリテーターブランドを目指していることを打ち出しました。対話の場をより公正なものにしていくためには、SNUGはブランドとして「対話の場/場づくりのスタイル」を提示、提案したい。なぜかというと、その提案があって初めて「対話の場のあり方」への批判や議論が生まれるのではないかと考えているからです。

その上で、現在「対話」という言葉はよく使われるようになったものの、「対話」という行為やそのイメージが固定化しているのではないかという問題提起を行いました。付箋と模造紙を使えば対話なのか、グルーピングする際の権力構造など、SNUGとして取り組んでいきたい対話のポイントを提示しました。

最後に「公正な対話の場づくり」 にこだわるファシリテーションブランドとして、SNUGの三つのエスプリ(精神)をお披露目。SNUGは、以下の三つを掲げて活動してきましたし、これからも活動していきたいです。

一。カリスマNG

一。界隈NG

一。キラキラNG

「カリスマ」とは、一般的には、他人を引きつけ、影響力を持つ特別な魅力や能力を指します*2。

SNUGが「カリスマNG」を挙げる理由は、「他人を引きつける」「影響力を持つ」ということは「権力を持つ」ことにつながるから。「公正な対話の場づくり」を掲げるSNUGは社会やその場にある権力には敏感でいたいと考えています。

「界隈NG」とは「その辺り一帯」という意味ですが*3、「対話の主流化」を目指しているSNUGは、何かのジャンル、業界に居続けることから逃げ続けたいと考えています。対話の主流化とは、あらゆる業界、ジャンル、地域に対話という視点を入れるということだからです。

「キラキラNG」の意図は、わかりやすい大きなビジョン、非日常な聞き心地のよい言葉から遠のくことを意味します。今回の副題にある通りSNUGは「対話は私たちの街の中にあるもの」というふうに日常と切り離せないものとして考えています。

だからこそ、「対話」や「対話の場づくり」を非日常なものにしたくない。対話も私(たち)の日常のように(?)混沌として、葛藤があり、対立があり、もやもやぐちゃぐちゃもちゃもちゃしているものと捉えています。

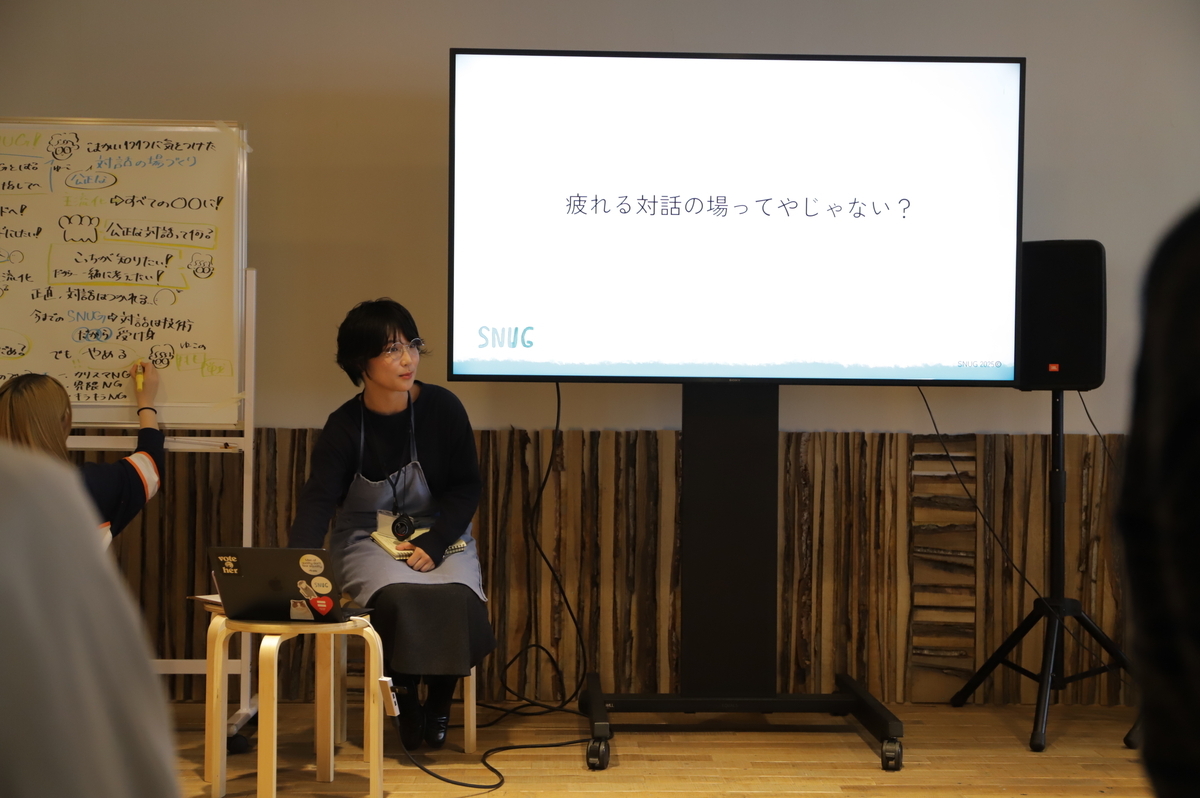

しかし現状、対話は多くの人にとって疲れるものだとも思います。

カリスマの存在と自分を比べたり、権威がある人のリアクションに影響されたり、界隈の中でうまく立ち振る舞わなくてはいけなかったり、複雑なことを括られたりということが、まだまだ当たり前に起きます。

だからこそ、SNUGは「よりマシな対話の場」をつくりたい。それは「公正な対話の場づくり」「対話の主流化」という果てしないビジョンをあげるくらいでないとできないと考えているのです。

これが、「アバンギャルドなブランドをめざして」というタイトルをつけた理由です。

基調講演のあとは、SNUGスタイルで対話してみよう!ということで希望者にはアイスクリームをお配りし、「アイスクリーム懇親会」を取り入れたグループ対話を行いました。

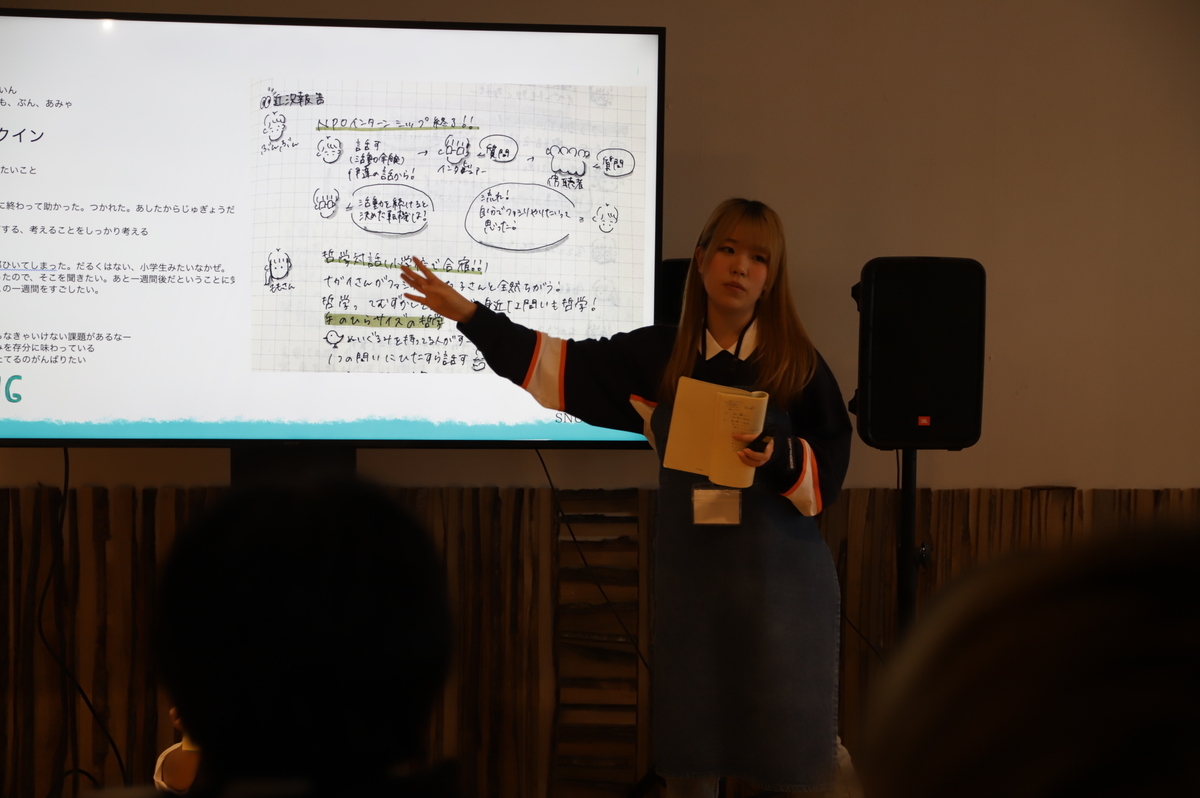

第2部「We are SNUG!」

休憩(chill)したあとは、SNUGメンバーがそれぞれの「今」をお届けする時間「We are SNUG!」を実施。メンバー一人ひとりが対話にまつわる「現在思うこと」を主張する時間です。

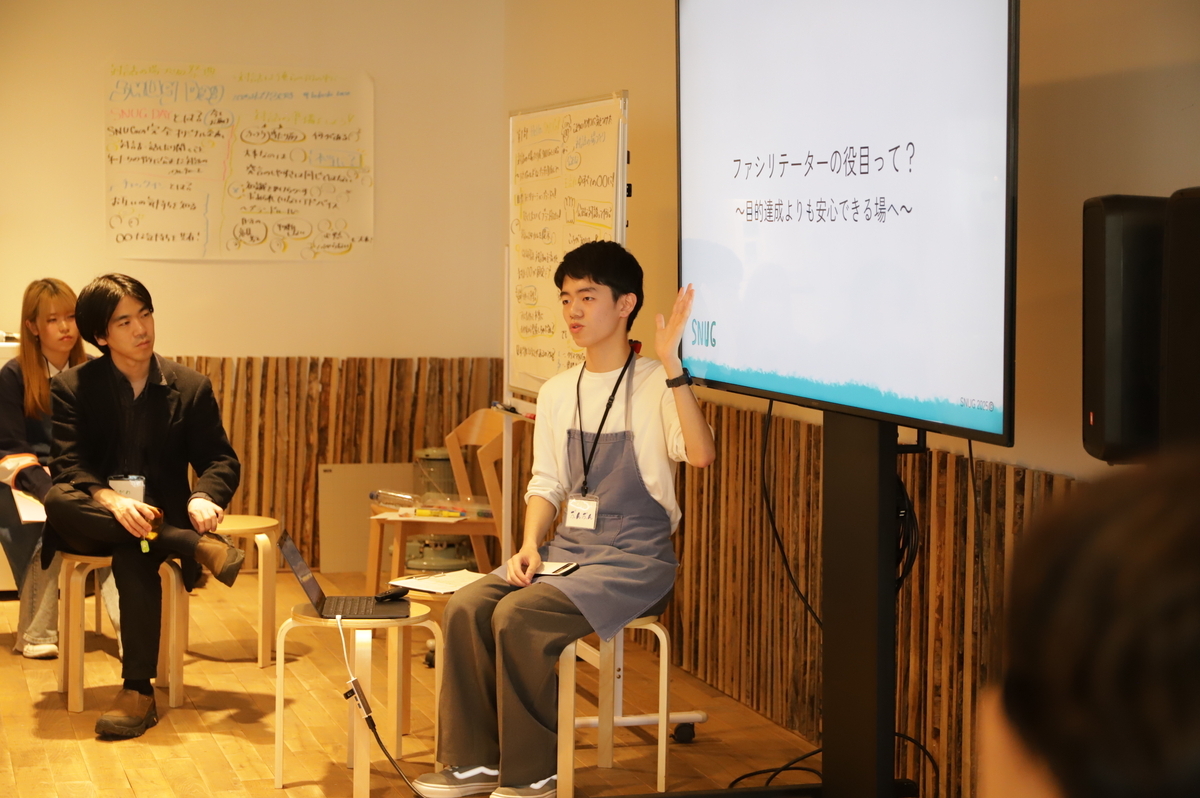

SNUGメンバーぶんぶん「わたしにとってのファシリテーター」

SNUGが関わる現場内外の対話の場で感じたこと、考えたことをもとにファシリテーターの役割を再解釈しました。

SNUGのメンバーになる前は高校の生徒会長として生徒会活動をしていたぶんぶんは、下級生とのコミュニケーションに苦労をした経験、SNUGで見てきた現場などを踏まえながら自身の経験を話しました。

ファシリテーションをSNUGで考えるうちに、ファシリテーターの役割の解釈に変化があったそう。一般的にファシリテーターは目的達成のためにいるべきだと言われていますが、目的達成のプロセスで参加できていない人がいた場合、それは目的達成と言えるのか?という問いを提示。

ぶんぶんは「参加者一人ひとりが安心できる場をつくることがファシリテーターの役目だ」と主張しました。

SNUGメンバーあみゃん「あみゃん秘話/私とグラフィック」

グラフィッカーのあみゃん。自身がどのようにグラフィックレコーディングと出会ってきたのか、そしてグラフィックで大事だと思うことを紙芝居とともに主張しました。

その前に、グラフィックレコーディングとは何か、議事録との対比を用いて説明しました。

「あみゃん秘話」と題して、高校の野球部のマネージャーとして活動する中で、選手の理解を促進するものとしてグラレコに出会ったあみゃんが、深く学ぶうちに誰かの理解を助けるものとしてグラレコを捉えるように変化してきたエピソードを披露。

そしてあみゃんがグラフィックを描く上で特に大事な要素は「伝えること、良し悪しを決めないこと、目的を理解すること」だと発表しました。

SNUGメンバーもも「ももの今やりたいこと『ももバナ』」

第2部の最後はもも。企画における「ロジスティクス」を「やりたいを実現するまでの過程」と捉え、それらを学ぶ場をつくることの重要性を主張しました。

「ロジ」こと「ロジスティクス」について、「サブスタンス」との対比を用いた説明を行った上で私たちの街に必要な学びの場を提案したもも。

そして「もう一つの主張」として、ロジと対話(ファシリ)はつながっていることを指摘し、「ロジを学ぶ際には『公正な対話』の視点を入れることも重要」という発表を行いました。

「ロジの対話で関係者全員が本音で話せなかったら?」という問いを用いた上で、「公正な対話の視点を持ってロジのやり方をみんなが学べれば、やりたいを実現しやすくなるのかも!!」との言葉で締めくくりました。

第3部「Shall we SNUG?」

第3部は「レッツグラレコ」から始まりました。メンバーあみゃんがメイン講師となり、参加者がグラフィックレコーディングを知るきっかけとなるようなプログラムを実施しました。

まずはあみゃんがお手本となり、ペンの持ち方を学んだり、線を引くこと、字を描いてみることからスタート。

その後、表情や言葉をどう描くのかを一緒に描いていきます。ミニワークを通して表情を描いてみる練習も。

最後はあみゃんによる対話のグラレコの実演と対話をグラレコするワークをしながら過ごしました。

「Shall we SNUG?」の後半は実際にSNUGスタイルの対話を実施。まずは学んだグラレコをしながら、グループで以下の問いについて対話を行いました。

問い

ここまでの時間の中で、あなたが感じたことはありますか。または、疑問に思ったことや、もやもやしたことはありますか。

グループ対話のあとは、来場者全員での対話にチャレンジ。これまでの時間で感じたことや一人ひとりが疑問に思ったこと「俺らの街に必要な対話」について対話する時間を過ごしました。

問いはこちらの二つです。

問い

ここまでグループで対話して感じたこと、思ったことはありましたか。

問い

あなたは、俺らの街にどんな対話が必要だと思いますか。

ふりかえり、エンディング

全員で対話したあとは、この時間を終えるための対話「チェックアウト」です。今の気持ちや今日印象的だったことをグループで対話しながらこれまでの時間を振り返りました。

そして、3時間半に及ぶプログラムが終了しました。

レポートのおわりに

このイベントに来場してくださった方は、属性やジェンダー、年齢も多岐にわたりました。そんな中、特定の課題を「対話を通して考える」のではなく、「対話そのものを考え、対話する」というこの企画。

来場者からは、楽しかった、もやもやした、やっと終わった、もっと話したかった、長かった、対話ってなんだろう、などたくさんの声とともにこの企画は終わりました。

「対話の場づくりの祭典 SNUG DAY〜対話は俺らの街の中に〜」では、SNUGメンバーの「今」とメンバーがやりたいことを詰め込んだ企画でした。SNUGを知ってもらうこと、SNUGメンバーを知ってもらうこと、そして実際にグラレコを体験していただき実際に対話をすること。

この企画を振り返り、意味付けすることを試みましたが、まだ時期尚早だと感じています。なぜなら、これが始まりだからです。

このイベントを通して、SNUGのビジョン「公正な対話の場づくり」や「対話の主流化」、SNUGのエスプリなどのSNUGとしての考えや提案を、もっと厳密に、明確に、ときに行ったり来たりしながら、しかししっかりと伝えていく必要を感じています。

そしてこれからも「公正な対話の場づくり」に特化した対話の場づくり屋であるためにSNUGは誰のためにありたいのか、たくさんの既存の規範をどう超えていけるか、考え提案し続けようと思います。

この企画に参加してくださった方、関わってくださった全ての方にこの場を借りてメンバー一同感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。

ーアバンギャルドなブランドを目指して。

2025年5月23日(金)

対話の場づくり屋 SNUG

代表 長谷川友子

*1:ELEMINIST,https://eleminist.com/article/2871, 最終閲覧20250519

*2:辞典・百科事典の検索サービス Weblio辞書「charisma」https://www.weblio.jp/content/%E3%82%AB%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%9E

20250519最終閲覧

*3:辞典・百科事典の検索サービス Weblio辞書「界隈」https://www.weblio.jp/content/%E7%95%8C%E9%9A%8820250519最終閲覧